Toma de Guernica: el punto común entre los extremos

Por María Belén Gómez Iovanna, 8:53 Hs. Lectura aprox.: 4 min.

El conflicto sobre la toma de tierras de Guernica sigue siendo un foco de debate y una lucha donde convergen los distintos intereses sociales, políticos y económicos. Cada vez se vuelve más necesario salir de los puntos de choque establecidos para mirar lo que sucede con otros ojos.

El punto de partida fue el episodio ocurrido el 20 de julio, cuando más de 2500 familias provenientes de distritos cercanos comenzaron a ocupar un terreno de 100 hectáreas en el partido de Presidente Perón. Las tierras pertenecen a actores privados, principalmente a la empresa Bellaco S.A., que planeaba la futura construcción de un complejo de barrios privados en ese lugar. Si bien el desalojo se postergó en dos oportunidades, finalmente el operativo fue efectuado el 30 de octubre, por orden del juez Martín Rizzo, y llevado adelante por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Quienes se asentaron en aquel predio, donde construyeron casas precarias de madera o chapa, eran en su mayoría familias con niños y mujeres que sufren violencia de género, según reveló el censo del Gobierno de la Provincia. Esas personas se encuentran desempleadas y sin poder acceder a una vivienda por sus propios medios. Previo al desalojo muchas de estas familias, alrededor de unas 600, firmaron un acuerdo con el Gobierno por el cual se retiraron del terreno recibiendo ayuda para costear el alquiler de una vivienda o materiales para construirla.

En medio de esta situación el debate que predomina tanto desde los medios como en la sociedad es aquel que venimos arrastrando hace décadas en nuestro ADN nacional: la defensa de los puntos opuestos que inevitablemente generan una división. En este caso se discute si la toma de tierras es algo aceptable, que surge como respuesta a una necesidad, o si, por el contrario, es un acto repudiable y digno de ser penalizado. El producto de dicha disputa es un enfrentamiento social y político entre ambas partes, que nubla cualquier posibilidad de poner la mirada en el verdadero conflicto detrás de éste. Es que la clave a la hora de pensar la toma es entender el por qué sucede algo así, por qué hay una parte de la población de nuestro país que llegó a terminar asentándose en un terreno ajeno.

La ocupación de tierras es un problema recurrente tanto en la historia como en la actualidad de Argentina, entre las que se destacan las tomas de Victoria, en San Fernando; La Matanza; Los Hornos, en La Plata; y Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. En cada caso se repite el mismo patrón mencionado, un sector de la sociedad sale a protestar en defensa de las tierras y la propiedad privada mientras otro lo hace intercediendo por los derechos de aquellos que las tomaron.

Esta dualidad se refleja a través de los actores que participan del conflicto, sin necesidad de ser quienes toman las tierras o los dueños de las mismas. Así, Sergio Berni declaró que aquel que tome tierras en la provincia de Buenos Aires “irá preso”. “La usurpación de tierras es un delito y el derecho a la propiedad privada, innegociable”, afirmó en otra ocasión. Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sostuvo que “la necesidad de algunos no puede generar el caos de todos”.

En el extremo contrario encontramos a los que forman parte de movimientos sociales o militancias políticas de izquierda, que se manifiestan contra el desalojo de las tierras y sostienen la importancia del derecho de todos los ciudadanos a tener un lugar donde vivir en condiciones adecuadas. “Nuestro pueblo merece el acceso a la tierra y a la vivienda digna”, expresó la coordinadora nacional de Barrios de Pie Libres del Sur, Silvia Saravia. Sobre una línea similar opina el Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro: “los asentamientos son producto de una crisis no resuelta”. Respecto de la condena a la ocupación plantea: “¿La solución es caerles a ellos con una topadora y la guardia de infantería? Me parece que un Estado tiene que ser mucho más solidario que eso”.

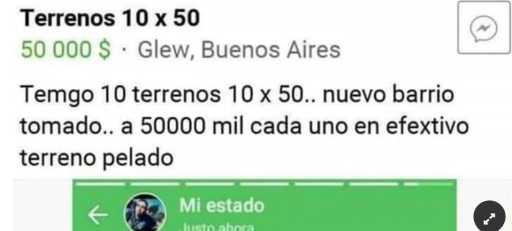

Más allá de la opinión por la que podamos volcarnos o el “bando” al que decidamos pertenecer -porque justamente el debate dado a partir de estos temas parece separar a nuestra sociedad en bandos-, debemos conseguir ver y reconocer lo que se esconde más allá de las dos posturas hegemónicas planteadas por los medios y por un sistema político que encuentra en esta grieta su motor, siendo luego reproducidas por los sujetos, nosotros. Una de las realidades dignas de cuestionamiento es el hecho de que una cifra tan alta de personas haya caído en tener que comprar un lote que se les ofrece mediante las redes sociales, sin ningún respaldo ni garantía, sin ningún trámite más que el pago del precio estipulado: unos $50000. Aquí podemos señalar una falencia del Estado no sólo en materia de garantizar el derecho a una vivienda digna, que es lo primero que se tiende a pensar, sino también en cuanto a la educación de sus habitantes. Esto funciona como una ecuación matemática, la conducta de quien recurre a la compra de un terreno a través de Internet a personas para nada confiables se basa en la ignorancia, en la necesidad, y en la falta de conocimientos, lo cual se traduce en la ausencia de la educación y la formación que debería ser brindada por el Estado.

Es posible, entonces, concluir afirmando que la lucha desarrollada en torno a la toma de Guernica, en su afán por lograr el triunfo de una postura sobre la otra, deja de lado lo indispensable para poder llegar a una resolución de la raíz del problema: cuestionarse qué hay detrás de la ocupación de un terreno y desde allí ir en búsqueda de una transformación política, económica y social.